生活垃圾分类有科学的原则吗?

生活垃圾分类科学吗?干垃圾和湿垃圾四类分类科学吗?很多人有完全不同的看法。再者,生活垃圾分类有所谓的科学原理吗?对于四分类的科学性,尤其是上海的干湿垃圾分类的科学性,也存在不少质疑。

生活垃圾分类是习近平总书记提出的新时尚,是环保大事。然而,在社会热议的背后,似乎并没有多少来自环境科学专业人士的声音,能够从环境科学原理的角度提出有针对性的建议。甚至更少。难道生活垃圾分类只是一场轰轰烈烈的环保运动,根本没有科学道理和原则吗?

本文认为,生活垃圾分类有一定的科学原则。之前我和很多环境老师讨论或交流了生活垃圾分类的科学问题,深受启发。因此,根据我之前的生活垃圾教学实践,以及我为上海中小学和幼儿园编写生活垃圾分类知识教材的经验,我还在各个学校、机关、单位、企业和社区进行了100多场讲座在上海乃至全国。我将通过科普讲座、广播、电视和新闻媒体的采访,以及我在环境科学方面的本科、硕士、博士学习经历以及我目前的工作经历,尝试总结出10条科学原理,并恳请大家批评指正。

原则1

公地悲剧

北京周边垃圾围城情况(图片来自网络)

什么是公地悲剧?总之,没有人关心公共财产权的物品,只想为自己谋取利益。结果,公共物品或服务受到损坏。

生活垃圾分类是典型的公共土地问题。大家只关心自己私有产权范围内的生活垃圾及其乱七八糟的东西。他们都希望生活垃圾离自己尽可能远。于是,私人产权之外的走廊、电梯、楼宇入口、社区垃圾桶、社区公共区域、小区等都变成了“公共土地”。这些地方生活垃圾随意处置造成的“污染问题”一直非常严重。突出。从更大范围来看,“垃圾围城”已经成为更大范围的公共土地悲剧;在区域和全球层面,海洋垃圾污染和发展中国家垃圾进口造成的污染可以被视为公共土地悲剧的具体表现。

以上海为例,2400万人口每人每天丢弃1.2公斤生活垃圾,最终导致老港垃圾填埋场占地28.9平方公里(与澳门面积差不多),并有许多脏乱差的垃圾填埋场。废物。污水横流的垃圾桶、垃圾中转压缩站、垃圾回收站,以及由此造成的大量水体、空气、土壤的污染和破坏,以及难以解决的邻避问题垃圾处理设施的使用效果,已成为上海生态文明建设的重要问题。一个大问题。

垃圾分类如何解决公地悲剧。解决办法之一是建立产权,但实施起来仍然非常困难。第二个解决办法是加强管理,实现“善治”。这已经成为许多发达国家的做法,中国也是如此。

综上所述,按照公地悲剧的原则,城市生活垃圾的处理处置已经成为一个大问题。生活垃圾分类势在必行,成为解决公地悲剧这一问题的必要途径之一。

PS1:您希望自己的家干净整洁,不希望出门时被各种垃圾弄得一团糟吗?

PS2:你能接受精明的上海人在地价昂贵、房价极高的城市里用相当于澳门市的面积来处理生活垃圾吗?如果你站在上海领导的位置怎么办?

原则2

生产者、消费者和分解者——生态系统中存在三种角色

森林里有垃圾吗?为什么

生活垃圾分类的理想状态是怎样的?哪些类别最好?废物最终应该去哪里?这是大家经常讨论的问题,也是最难回答的问题。要回答好这个问题,需要掌握生态学的一些基础知识和原理,即生态系统的三个角色。

大森林里一般不存在“垃圾”。即使经过数百年、数千年、甚至数万年、数百万年甚至更久,也没有垃圾。这是为什么呢?因为大森林是一个完整的生态系统,有三类成员:生产者、消费者、分解者。生产者负责吸收和转化太阳能,消费者将生产者作为食物,生产者和消费者死后的遗体通过其中的分解者的作用,以水、二氧化碳、矿物质和能量的形式回收回大自然。

垃圾分类也需要遵循这个原则。分类只是一种手段。回归自然还是回归社会,解决“垃圾去哪儿”的问题?是垃圾分类的目的。

湿垃圾在地面回收,干垃圾在空中回收,可回收物在社会回收。

以上海为例,湿垃圾通过堆肥变肥返回土地,干垃圾通过焚烧返回天空,可回收物通过交易返回社会,危险垃圾需要特殊处理才能进一步分类然后回来了。这就是垃圾分类的最终理想状态。这四类虽然简单,但也体现了生态学三作用的基本原理,有科学依据。当然,更加细分的科学分类也体现了生态系统中生产者、消费者、分解者的进一步细分。这种细分在人类社会是否必要,是原则4要解决的问题。

原则3

污染

各种生活垃圾混杂在一起

污染是环境科学的核心术语。是指污染物对水、空气、土壤环境造成污染,造成环境质量恶化。在生活垃圾分类中,也体现了“无污染”的原则。这种污染物是湿垃圾。

当垃圾不分类时,湿垃圾是一种极其有效的污染物。由于含水量高,会发酵产生臭味和垃圾液。只要与湿垃圾混在一起,可回收物就基本不会被回收。一旦超过该值,只能进行填埋或焚烧,导致产生大量垃圾。与湿垃圾混合的干垃圾也会含水量较高,导致焚烧过程耗时增加,预处理产生的垃圾渗滤液也难以处理。这两点都是环境技术和工程中无法非常有效或经济地解决的难题。此外,大家都深刻认识、心照不宣地意识到,湿垃圾混合垃圾撒在小区、小区、甚至走廊、电梯里所造成的恶臭和恶心情况。

因此,生活垃圾分类时,先分离湿垃圾,即解决这个“污染”问题,是生活垃圾分类成功与否的最关键因素。 2018年6月,作者写了一篇《湿垃圾十宗罪》的文章,专门描述了这个问题,并得出“湿垃圾必须先分类”的结论。现在看来,这个观点还是正确的。

以上海为例,2019年7月实施垃圾分类第一个月,全市湿垃圾增长12.5%,达到8200吨/日,可回收物增长12%,干垃圾下降11.7%。垃圾总量呈现下降趋势(当然,这也与不同月份垃圾产生量、收集量等其他因素有关)。以做得很好的某社区为例,严格执行垃圾分类三个月后,干垃圾从63.7吨/天减少到42.2吨/天,湿垃圾从6.35吨/天增加到24.2吨/天。吨/天。资源利用率 利用率由12.84%提升至40.93%。考虑到可回收物可以直接卖钱,而湿垃圾和干垃圾则需要支付运输和处理费用,因此首先对湿垃圾进行分类是极其必要和有效的。当然,湿垃圾的分类也是上海垃圾分类最难的方面之一。上海市绿化市容局表示,湿垃圾量的大幅增加是考量垃圾分类结果的重要指标。

学习环境专业后,我了解到“污染”是可以当“锤子”的基本原理。各种环境问题可以利用污染者的源、汇、迁移、转化、外部性和后果来解决。一组需要解释的原则。生活垃圾分类也是这样的“钉子”。

原则4

最低成本原则

回收塑料瓶

垃圾分类需要社会投入成本,而这种成本投入应遵循成本最小的原则。在生态系统和社会经济系统中,力求以最小的成本获得最大的效益。物质和能量的利用或转化效率一般是最高的,或者说是最经济的方式。

生活垃圾分类也是如此。为什么我们不把垃圾分为100类、200类,比日本先进呢?或者只是保持现状而不进行排序。这对每个人来说并不是最方便的。你可以节省时间和精力去做你擅长或更有利可图的事情,而把已分类或未分类的垃圾交给更专业的人或公司来处理。这不是更好吗?现在看来,“不分类”似乎是最经济、最方便的,但对整个社会来说成本太高,无法接受;而现行的“四分类”是在“不分类”基础上的第一步改进。成本并不大,但效果却是显而易见的。这是一个现实可行的选择。

以上海为例,在垃圾分类方面出现了许多高端人工智能垃圾桶、垃圾箱、处理设备和措施。此外,不少嗅觉敏锐的高科技企业也纷纷顺势而为。这些正确吗?上海人因为垃圾分类而“疯狂”。于是很多人“全身心”投入到垃圾分类工作中。这种工作在经济上是否值得?能持续吗?还是不惜一切代价只是一场表演?

上海的一位环境专家表示,昂贵的绿色并不是绿色。我还想说,昂贵的垃圾分类不是环保,而是浪费。无论是上海还是全国范围内的垃圾分类,都应遵循“最小成本原则”,用合理的社会投入,取得更便宜的环保效果。

原则5

环境诚信原则

上海老港垃圾填埋场运营现场

环境科学中的环境是指以人类社会为主体的整体外围世界。环境的综合性是其最大的特点。用习近平总书记的话说,山水林田湖草是生命共同体,需要统筹兼顾、共同保护。

垃圾分类这件事尤其体现了环境保护的完整性。生活垃圾问题极其全面。湿垃圾产生的污水和渗滤液对水环境造成很大污染,给污水处理厂的正常运行带来很大压力。这是水的问题。垃圾发酵腐烂、有臭味、挥发性强、扩散远、吸附性强。这是另一个令人烦恼的大气问题。垃圾渗滤液渗入地下,污染地下水和土壤,形成土壤污染问题。大量生活垃圾可以回收利用,这又成为循环经济问题。还有一些危险废物已经成为固体废物问题甚至危险废物问题。垃圾填埋占地大、影响大,变成土地利用问题和社会邻避问题;垃圾焚烧造成巨大污染并转化为二恶英问题。此外,垃圾跨境转运、电子垃圾进出口已成为国际政治问题;海洋垃圾特别是塑料袋对海洋生物和生态系统的影响已成为生物多样性丧失的问题。而且,垃圾中塑料中的微塑料问题最终会通过饮用水和食物成为人类健康问题。

可见,生活垃圾分类必须遵循环境完整性、综合考虑、统筹安排的原则来做好。

原则6

生态环境效率原则

上海老港再生能源利用中心二期焚烧能力为日处理6000吨,占上海日生活垃圾产生量的三分之一。

生态效率或环境效率原则是指物质能量转换的效率应尽可能高。比如太阳能转化为生物质能再转化为电能,煤、石油燃烧转化为机械能再转化为电能等,都要提高效率。

在垃圾分类中,还需要遵循物质能量转化效率的原则。例如,在垃圾焚烧中,最有效的焚烧方法是什么?最低的是什么?以上海为例,显然目前混合大量湿垃圾的混合垃圾焚烧发电效率很低,每吨垃圾发电量约为400-450千瓦时;而无水的纯干垃圾焚烧效率最高,每焚烧一吨垃圾。发电量可达600-800千瓦时。另外,混合垃圾焚烧后,产生15-20%的残渣,需要进一步填埋处理;而分类干垃圾焚烧后仅残留约1.5-2%。可见,垃圾分类大大提高了垃圾焚烧的物质能量转化效率,体现了生态环境效益原则。

因此,非常有必要根据垃圾的最终去向,设计具体类别的垃圾分类,提高各类垃圾的最终能量转化效率,实现更高的生态环境效率。对此,需要基于生态和环境效率的原则,对如何处理湿垃圾,无论是堆肥还是发电进行更多的研究。

原则7

环境接口控制原理

垃圾填埋坑

对于这个原则很多人都持反对意见,但是小编认为有道理。简单地说,控制污染的关键是控制污染物进入环境的界面。这个“界面”涉及多个社会主体、多种环境因素、不同利益,是环境保护工作的难点。

体现在垃圾分类上,界面控制原理有两个应用。以上海为例,湿垃圾应该由居民在家中分发,还是由社区清洁工分发?根据湿垃圾产生的地点不同,湿垃圾严重污染其他垃圾,一旦混合很难分离,且具有明显的臭味特征,这决定了湿垃圾必须在家庭厨房的源头进行分类,这是成本最高的-有效且人性化的方式。 。因此,厨房是垃圾分类的关键“接口”。这里的主体是居民。要在厨房关键“接口”做好干湿垃圾分类工作,将湿垃圾单独分开。这是整个生活垃圾分类体系中最关键的一步。

第二个界面是小区的垃圾箱室。是居民将垃圾交给社区保洁的界面。这个接口非常重要。在上海,这个接口也是造成问题最多的地方。与“996”在定点上有冲突。湿垃圾袋是否需要打破,不同居民与垃圾桶的距离,如何保持垃圾桶清洁,随着工作量的增加如何增加清洁人员的工资,额外回收物的收入如何分配,以及如何监督居民干湿分类。这是这个接口需要解决的问题。实践中仍在进行中。

总之,根据界面控制原理,垃圾分类的关键环节围绕“家庭厨房”、“社区垃圾箱房”,以及“垃圾运输车”、“垃圾中转站”、“垃圾运输船” ”、“垃圾填埋场”、“焚烧厂”等关键“接口”要协调各方行为和利益,减少污染、增加利润,做好垃圾分类工作。

原则8

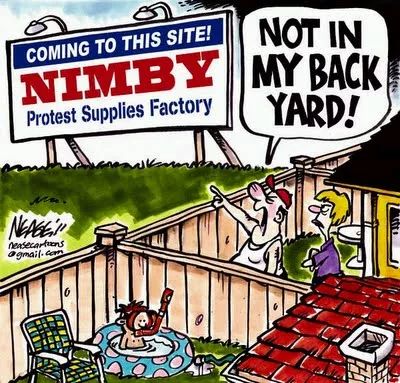

邻避效应原理

邻避效应

邻避是环境科学的另一个关键词。建设大家都需要的垃圾填埋场、焚烧厂、发电厂、污水处理厂等公共基础设施,但不希望这些设施建在自己家旁边,否则他们就会采取反对、抗议、游行、甚至更激烈的反对行动。

垃圾一直是邻避问题。现在老百姓都知道不要让垃圾填埋场、焚烧厂建在自家门前或家附近。生活垃圾分类是解决垃圾处理邻避问题的关键。也就是说,邻避问题是推动垃圾分类的一个特别大的推动力。仍以上海为例,在社区中,没有人希望走廊附近有一个肮脏的垃圾箱室,进出不雅观;在小区里,没有人希望自己的小区旁边有一个垃圾中转站,否则不仅会闻到味道,还意味着房子是白的,无缘无故便宜很多;在全市范围内,由于老港垃圾填埋场接收了上海近三分之二的垃圾,其运输、运营、填埋、焚烧过程中产生的臭气对周边老港镇的居民危害很大。这绝对是一个挥之不去的痛点。

因此,在生活垃圾分类时,必须关注邻避效应,以减少整个垃圾处理过程中的邻避效应为基本准则,努力减少对居民的影响,提高居民的接受度。在这方面,日本大阪可以将其垃圾焚烧厂变成旅游景点,挪威、瑞典等国家可以将其垃圾焚烧厂变成为社区提供供暖服务的基础设施。这是我们必须学习的。

原则 9

三方合作原则

上海人民对于垃圾分类的推广热情非常高,创作了无数这样的图片和小笑话。

三方合作是指解决环境问题,需要政府、企业、公众的合作,缺一不可。

目前,在垃圾分类工作中,政府倡导、公众为主体、企业迅速跟进并提供巨大支持。但妥善处理好这三者之间的关系,让三者共同努力,共同推动垃圾分类工作稳步推进,形成长效的生活垃圾分类体系,还需要时间。

以上海为例,此次垃圾分类之所以比较顺利,最应该表扬的是老百姓。就是因为大家真正投入了,真正改变了生活方式,把垃圾分类当成了一件大事。垃圾分类启动近一个月,已经变成了一场全民狂欢。无数的短视频、小图片、短笑话、短歌曲、各种垃圾分类名人,都是真人真事。直接体现垃圾分类的落实情况。可以说,没有哪一项环保行动能像上海垃圾分类那样,得到全社会公众的积极参与、响应,甚至深入讨论和质疑,最终转化为全民统一的垃圾分类行动。 ,并取得显著成果。取得了阶段性的成功。

上海政府在垃圾分类方面的决心和投入也值得赞扬。正是他们,让习近平总书记所说的“垃圾分类成为新时尚,上海、北京要率先行动”变成了现实。政府的初期投资是巨大的,但维持这种投资并不容易。随之而来的必然是居民和企业的配合,成为垃圾分类行动的主角。这就需要解决企业利润回报问题。例如,上海实施“两网融合”,尝试用盈利的回收物业务补贴部分无利可图的干湿垃圾业务,都是这方面的探索,需要进一步实践。全国在这方面有很多探索,比如国有企业如何发挥更大的作用?中小企业如何发挥作用?过去大量收集垃圾的个体从业者,为垃圾处理做出了巨大贡献,但他们的出路在哪里?此类问题需要在三方合作的原则下解决,最终形成三方共赢的解决方案。

原则10

可持续发展与生态文明

小区垃圾桶室分类宣传标语

可持续发展是环境行业的基本原则和目标,也是世界公认的发展模式。生态文明是中国提出的区别于传统农业文明、工业文明的新发展模式。其主题是绿水青山就是金山银山,山水林田湖草海是生命共同体。构建人类命运共同体的发展导向。也可以说,这是中国的可持续发展规划,具有鲜明的特色和吸引力。

习近平总书记表示,垃圾分类是新时尚。可以说,垃圾分类是当前我国生态文明建设的关键一环。垃圾分类虽然是一件小事,但做起来却非常困难。需要多方面统筹考虑、协调配合、齐心协力才能做好。因此,它已成为检验一个城市或一个地区生态文明建设成效的试金石。

生活垃圾分类必须从生态文明的政治高度、绿水青山就是金山银山的理念、人与自然和谐的理念出发,才能最终做好。

最后的建议

生活垃圾分类有所谓的科学原理吗?答案肯定是有不同的意见。本文做了一些不成熟的探讨,希望吸引更多的专业人士根据科学原理为生活垃圾分类建言献策,真正把生活垃圾分类变成生态文明的新时尚。

你为什么犹豫?让我们开始垃圾分类吧!

致谢:爱讲“科学原理”的北京某大学古月老师和专业功底深厚的上海某大学达达老师为本文的写作提供了启发和指导。图片来自网络及易版无版权图片。我谨表示感谢!

编辑的建议

垃圾分类有这么大的动作

怎么可能没有理论总结呢?

我看到并且关心

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.fjwyxt.com/html/tiyuwenda/9419.html